Сегодня сложно поверить, что пик восхищения Советским Союзом со стороны западных интеллектуалов пришелся на самые мрачные годы его истории — время коллективизации, голода и террора. На фоне Великой депрессии и роста фашизма в Европе СССР умело демонстрировал свои «витринные достижения»: конституцию 1936 года, восьмичасовой рабочий день, технологический рост и социальные гарантии. Всё это производило сильное впечатление на зарубежную публику, привыкшую к стереотипным рассказам о дикой и азиатской России и крайне мало знавшую о новом строе в этой стране. Это незнание давало советской пропаганде большое преимущество для самопиара и привлечения важных технических специалистов, ученых, интеллектуалов, писателей, коммунистов и просто «полезных идиотов».

За 1920–1930-е годы СССР посетило около ста тысяч иностранцев. К середине 1930-х интерес к стране достиг пика, но затем резко пошел на спад после массовых репрессий и пакта о дружбе с нацистской Германией. Для многих гостей Советский Союз становился воплощением надежды на новый справедливый мир, а заниженные ожидания от «отсталой России» сменялись восторгом от модернизации, которую они видели своими глазами.

Для режима эти визиты были мощным инструментом политической и культурной дипломатии, благодаря им можно было спрятать неудобные факты от внешнего мира и укрепить свою славу.

А гости СССР могли прикоснуться к коммунистической мечте, получить особый статус, вдохновение или личные связи. Однако за фасадом «нового мира» скрывалась реальность, которую иностранцы далеко не всегда могли или хотели увидеть.

Попробуем разобраться, кто и зачем в 1930-е годы приезжал в Советский Союз из западных стран.

Технические специалисты, вдохновившиеся советским экспериментом

После экономического кризиса 1929 года на Западе Советский Союз казался многим интеллектуалам последним оплотом стабильности, «обширной лабораторией» и «индустриальным раем» без страданий, безработицы и неравенства. В начале 1930-х писатель Артур Кёстлер назвал СССР «будущим, резко контрастирующим с оставшейся в прошлом Европой». Повсюду появлялись книги и статьи с призывами к поездкам в «страну, у которой есть план».

Этот имидж активно поддерживался и самим Советским Союзом, нуждавшемся в тот момент в западных технических специалистах. В годы первой пятилетки (1928–1932) для успеха индустриализации массово заключались контракты с американскими и немецкими частными компаниями, а также привлекались энтузиасты из западных стран, которые верили в советскую систему, левые идеи или просто хотели испытать удачу в стране победившего будущего. В их числе были и влиятельные западные архитекторы, например, один из основателей немецкого баухауса Вальтер Гропиус, который посещал СССР в 1932–1933 годы ради реализации своих смелых авангардных проектов.

Среди других интересных гостей, побывавших в то же время на стройках социализма, можно отметить молодого Эриха Хоннекера, через 50 лет ставшего главой ГДР и запечатлевшего тот самый страстный поцелуй с Брежневым. В годы первой пятилетки они оба работали на Урале, не зная о предначертанной им престарелой любви в статусе генсеков.

Американский инженер обучает российских рабочих уходу за двигателем в районе Магнитогорска, 14 ноября 1930 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA

Конечно, не все иностранные гости тех лет стали настолько известными, как будущие вожди социализма. После кризиса 1929 года тысячи американцев отправились в далекую и неизвестную Россию, где, как им казалось, есть великое будущее. Один из них, 20-летний студент по имени Джон Скотт, получил образование сварщика и отправился на стройку социализма в Магнитогорск — крупнейший промышленный проект первой пятилетки на Урале.

Джон приехал в СССР в 1931 году и сразу же столкнулся с тем, о чем не писали в западных памфлетах: с голодом, морозами, антисанитарией, болезнями и рабочими днями по 16 часов. В Магнитогорске он встретил поляков, казахов, русских и украинцев, бежавших туда из колхозов за хлебом и живших в переполненных бараках.

Бок о бок с ними в «американском городке» Березки жили приглашенные специалисты из богатых западных компаний. В то время как рабочие ждали порцию хлеба по карточкам, американцы и немцы играли в покер и пили грузинское вино. И те и другие были равны лишь в одном: они находились под постоянным надзором ГПУ.

Несмотря на контрасты системы, Джон Скотт не утратил веры в возможность строительства социализма, работал, как «солдат на войне», выучил русский и женился на своей сокурснице Маше.

В своей книге «Позади Урала» он восхищался советскими людьми, их неисчерпаемым энтузиазмом, способным покорить страшную Сибирь и построить в ней общество будущего. Одновременно с этим он как критически мыслящий путешественник умело разделял население и государство Советской России:

«В то время как политические лидеры интриговали и строили козни, планировали и организовывали в Москве, я работал в Магнитогорске с простыми солдатами, сталеварами, обычными людьми, кто проливал пот, кровь и слезы. Я работал в Магнитогорске пять лет. Я видел завораживающее строительство фабрик. Я видел много пота, крови и слез».

Советская рубиновая звезда на Никольской башне Кремля после замены царских орлов, Москва, СССР, 7 ноября 1935 года. Фото: TopFoto / LETA / Scanpix

Количество иностранных специалистов начинает резко снижаться в начале второй пятилетки. Ключевые индустриальные центры уже построены, американские и европейские эксперты перестают быть нужными, и страна постепенно закрывается. В 1933 году большинству из приглашенных экспертов просто не продлевают визы.

Джон Скотт завершает свою книгу рассказом о массовых арестах его друзей, оставшихся в СССР после 1933 года. Он всё еще часто бывал в СССР и после конца своей работы в Магнитогорске в 1936 году, но при этом больше не питал иллюзий о правильности устройства страны. «Всё это казалось глупым, безосновательным, абсурдным. Сталинская конституция 1936 года обещала демократическое и свободное общество. Вместо этого НКВД взяло всё под свой контроль (run away with a show), а чистка, казалось, поглотила всё, что было создано». В последней главе своих воспоминаний о том периоде он приходит к горькой истине: «Людям с Запада не место в России».

«Полезные идиоты» и выгодополучатели

Помимо иностранных специалистов, необходимых для успешной индустриализации, сталинский Советский Союз был очень заинтересован в пиаре и культурных связях с Западом. Основной платформой для контактов были советские посольства и политические организации вроде Коммунистического интернационала, работавшие с левыми в Европе и США. Кроме того, в 1925 году было основано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), главной задачей которого было создание благоприятных условий для именитых западных интеллектуалов: они должны были увидеть во время своей поездки в СССР только хорошее. К гостям приставляли специальных гидов и переводчиков, способных правильно истолковать порой труднообъяснимую марксистской диалектикой реальность.

Можно сказать, что вокруг иностранных писателей и журналистов выстраивались «потемкинские деревни»: места, мероприятия, окружение, беседы, которые должны были влюбить иностранца в молодую социалистическую страну.

Пожалуй, самым страшным примером такого «ослепления» можно назвать вышедшую по итогам поездки в СССР книгу антифашистского писателя Лиона Фейхтвангера «Москва 1937». Ее автор спорил с критиками Советского Союза тех лет, доказывая, что в стране растет уровень достатка, «годы голода остались позади», а Сталин мудро и с одобрения народа руководит страной. «Я замечал с удивлением и вначале скептически, что в Советском Союзе все люди, c которыми я сталкивался … хотя иной раз и критиковали отдельные недостатки, были, по-видимому, вполне согласны с существующим порядком в целом. Да, весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием, и более того — счастьем», — писал очарованный Фейхтвангер.

Его не смутили даже публичные процессы над «троцкистами» в разгар террора 1936–1937 годов. Расправы над старыми большевиками вроде Каменева, Зиновьева и Радека представлялись писателю не сфабрикованными процессами, а справедливым наказанием врагов народа. Их предполагаемый лидер сравнивался в книге с великим вождем — всегда в пользу последнего: «Троцкий — ослепительное единичное явление. Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий — быстро гаснущая ракета, Сталин — огонь, долго пылающий и согревающий».

По словам историка Майкла Дэвида-Фокса, большую роль в создании международного образа «скромного и простого» Сталина сыграли именно иностранные гости, приезжавшие в Москву. Кроме Фейхтвангера, в числе наиболее известных из них были писатели Эмиль Людвиг и Анри Барбюс. Например, биография Сталина, написанная Барбюсом и изданная во Франции в 1935 году, а затем переведенная на русский, была призвана показать миру, что любовь народа к вождю искренняя, а личная диктатура невозможна.

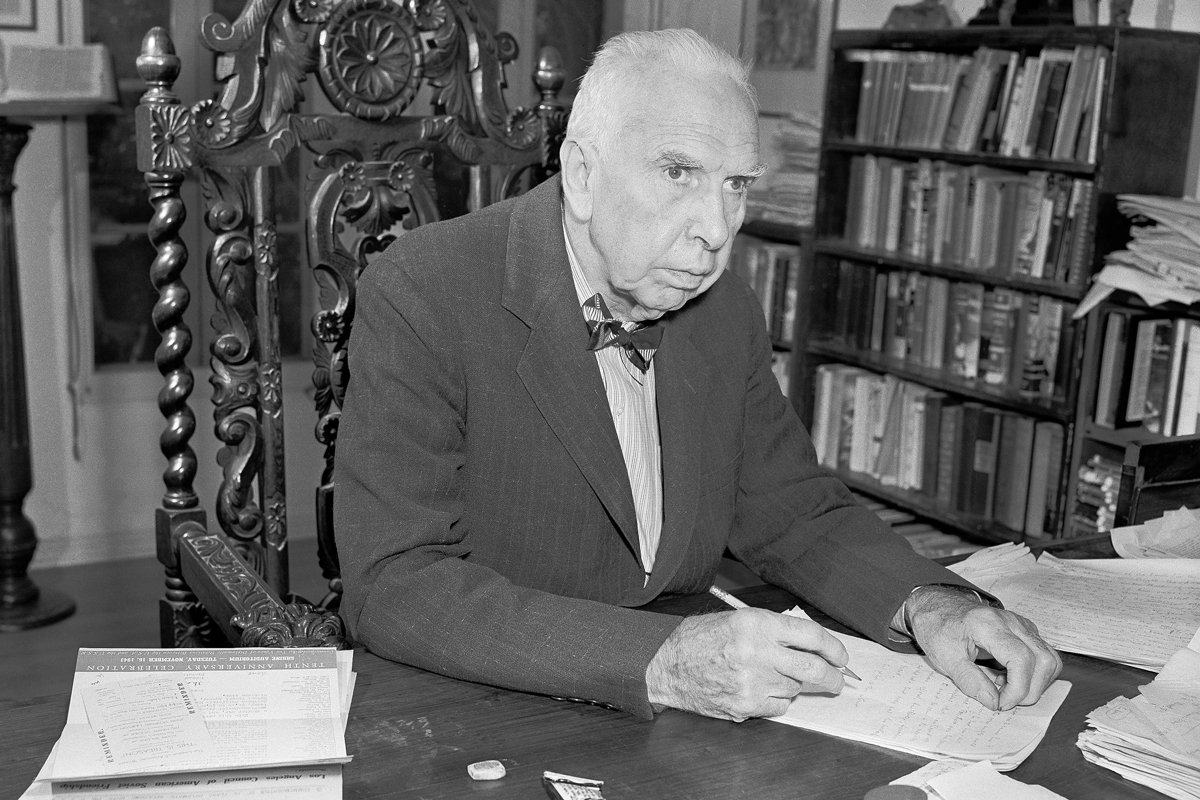

Анри Барбюс, 1933 год. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA

При этом сам Барбюс получал прямую выгоду от этих поездок: уже в 1927 году он завоевал расположение в Москве, в том числе самого Сталина, и позже это помогло ему отразить критику со стороны левого движения, которая обрушилась на него во Франции в конце 1920-х. Похожим образом вел себя лауреат Нобелевской премии по литературе 1915 года Ромен Роллан. Он не только публично защищал сталинизм, но и молчал по поводу репрессий. Его «дружба» с СССР была своего рода негласным договором: в обмен на статус (например, члена Академии наук СССР) и внимание общественности он обещал поддержку и верность.

В своем исследовании Майкл Дэвид-Фокс выделяет следующие причины такого идейного сотрудничества: надежда как-то повлиять на развитие советского эксперимента и восприятие большевиков как «людей дела»; личные связи партийных «посредников» из СССР, обхаживавших и порой даже давивших на западных гостей, при этом восхищаясь их авторитетом. Коммунизм был весьма гибким мифом: каждый находил в нем что-то свое, и культурная дипломатия умело этим пользовалась.

Интересны истории, когда важный иностранный гость всё-таки умудрялся выползти из расставленных советскими организациями ловушек. Хорошим примером можно назвать приезд в СССР Теодора Драйзера в 1927–1928 годах, когда система контроля иностранцев работала еще не так совершенно. Кроме того, писатель считался другом СССР и публиковался в стране массовыми тиражами — казалось бы, чего неприятного можно ожидать от его визита?

Писатель Теодор Драйзер в Лос-Анджелесе, США, 19 ноября 1943 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA

Получив официальное приглашение, Драйзер сразу же отказался от приставленного к нему советского проводника и выбрал в свои гиды американку Рут Кеннел, жившую в Москве к тому времени уже пять лет и занимавшуюся литературными переводами (в том числе книг Драйзера). Она тонко разбиралась в советской действительности и гораздо меньше смягчала для него краски происходящего. Вдобавок ко всему во время поездки между Кеннел и Драйзером возник пламенный роман, отвлекавший писателя от любви к сталинской России.

Само собой, советские чиновники были от этого в полном ужасе. В обход всех их ожиданий Драйзер жестко и иронично писал про СССР, в частности сравнивая всеобщую веру в коммунизм с традиционным католическим сообществом в США.

Его перу принадлежали типичные рассуждения о сочетании необъятной «женственной» традиционной России и футуристического советского эксперимента, но с элементами непривычной для гостей СССР критики системы.

В рамках своего путешествия он спорил с высокопоставленными советскими чиновниками вроде Бухарина, отстаивая плюсы американской системы и отмечая бедность и диктатуру в Советской России. При этом по возвращении в Америку он говорил встречавшим его у парохода журналистам о важных преимуществах СССР: в частности, о более достойной жизни бедных слоев в гораздо более бедной, чем США, стране. Можно сказать, что поездка в СССР всё же повлияла на взгляды принципиального Драйзера: с этого момента вплоть до своей смерти в 1945 году он становился всё более и более левым.

Искренние идеалисты, желавшие увидеть страну будущего

Помимо «прикормленных» Людвига, Барбюса, Фейхтвангера и Роллана, в число «политических туристов» входили и настоящие идейные сторонники СССР, не получавшие от этой страны никаких материальных выгод и приезжавшие не по приглашению, а по собственной инициативе. К ним можно отнести, например, экономиста Джона Кейнса, вдохновившегося поездкой в СССР в середине 1920-х годов для создания своей теории о регуляции рынка государством, повлиявшей на политику Франклина Рузвельта и восстановление США после Великой депрессии.

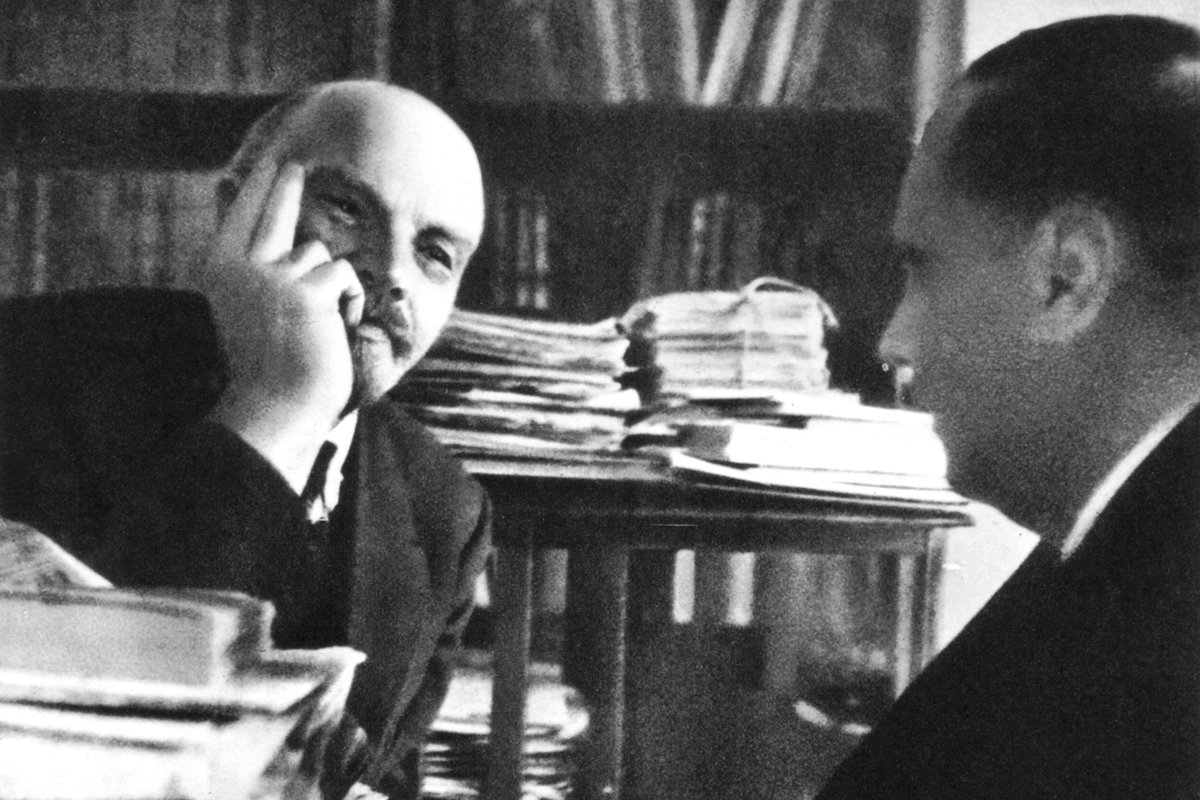

Владимир Ленин беседует с Гербертом Уэллсом в своём кабинете в Кремле, Москва, октябрь 1920 года, СССР. Фото: Photo 12 / Alamy / Vida Press

Другой пример — писатель-фантаст Герберт Уэллс, посетивший Советскую Россию на заре ее появления в 1920 году и позже, в расцвет сталинской индустриализации в 1930-е годы. Интеллектуал был искренне поражен изменением страны: его опыт полностью соответствовал стереотипам тех лет об азиатской и отсталой России, превратившейся в государство будущего Советский Союз. Конечно, минусов в нем осталось много, бедность еще не была побеждена, свобод у людей было мало, но ведь, как казалось многим тогдашним левым, направление развития было правильным.

Во время обеих поездок Уэллс успел пообщаться с главами страны: поспорить с Лениным в 1920 году и записать довольно комплиментарное интервью со Сталиным в 1934-м.

Беседу писателя с новым вождем можно назвать классическим примером использования иностранных интеллектуалов для восхваления мудрого, всевластного и при этом невероятно скромного Сталина.

«Можно было бы сделать еще больше, если бы мы, большевики, были поумнее», — отвечает на все похвалы смущенный отец народов. Тем не менее некоторые фрагменты отредактированной для советской прессы беседы свидетельствуют об искреннем желании иностранца разобраться, например, в том, есть ли в СССР цензура:

«Уэллс. Однако я не знаю, может ли здесь быть представлена такая широкая свобода.

Сталин. Это называется у нас, у большевиков, “самокритикой”. Она широко применяется в СССР».

(Большевик, № 17, 1934)

Позднее в своей автобиографии Уэллс рассказывал о том, что Сталин общался с ним через специального переводчика из Министерства иностранных дел, смягчавшего все формулировки и сбавлявшего градус беседы. Писатель относился к Сталину неоднозначно: с одной стороны, он отмечал меньшую живость его ума по сравнению с Лениным и Рузвельтом, а также косность и заученность его марксистских формулировок. При этом Уэллс писал, что «никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и честного человека. Именно благодаря этим качествам, а не чему-то мрачному и таинственному обладает он такой огромной и неоспоримой властью в России. До нашей встречи я думал, что он, вероятней всего, занимает такое положение потому, что его боятся; теперь же я понимаю, что его не боятся, ему доверяют».

Другим влиятельным интеллектуалом, который совершенно искренне влюбился в сталинский СССР, был французский писатель Андре Жид. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе был известен своей эпатажной нарциссической философией, а также открыто описываемым в его творчестве гомосексуализмом. Всё это не помешало ему стать яростным сторонником коммунизма, который, по его собственной интерпретации, никак не противоречил индивидуализму и любви к себе. В 1930-е годы СССР казался ему единственным государством, воплотившим его политические идеалы, и последним оплотом борьбы с захватывавшим Европу фашизмом.

Андре Жид во время поездки в СССР. Фото из собрания Российского государственного архива литературы и искусства, Москва. Источник: Album / Alamy / Vida Press

Летом 1936 года писатель приехал в страну полным надежд, которым было суждено быстро развеяться. По приезде он успел произнести наивную и пламенную речь на похоронах Максима Горького о необходимости защиты наследия СССР, осознав лишь впоследствии, что «с русскими нельзя искренне обсуждать культурные вопросы».

Лишь позднее ему открылось, что советское искусство, пропаганда и всеобщий культ самокритики были подчинены одному — укреплению веры людей в фигуру вождя.

Тем не менее за время своего летнего путешествия Андре Жид увидел множество открытых и дружелюбных людей, не покладая рук трудившихся на стройках социализма, а также появившиеся у них новые возможности: школьное и профессиональное образование, партийные училища, детские сады и так далее. Вместе с тем он осознал, что ему, как и другим важным гостям СССР, специально демонстрировались «потемкинские деревни». Даже пребывая в этом искусственно созданном радужном мире, писатель не мог не заметить страшной бедности рабочих и крестьян, которые не могли и мечтать о роскошных банкетах, многоразовых ланчах и ужинах Союза писателей. Ожидания интеллектуала о новом безбедном и бесклассовом обществе, где и «кухарка может править», рассыпались в пух и прах.

В своих работах, написанных после этой поездки, Андре Жид описывал страну, пронизанную страхом и обезличенной коллективной волей: «Если говоришь с одним советским гражданином, складывается впечатление, что говоришь со всеми сразу». Он не увидел никакой обещанной диктатуры пролетариата, вместо нее — лишь «диктатуру советской бюрократии», подавляющую своими жесткими правилами волю рабочих к сопротивлению и свободе.

Уже после Второй мировой войны убежденный антифашист писал, что «в гитлеровской Германии рабство, давление и террор и близко не были такими чудовищными, как в Советском Союзе».

Рок-звезды коммунизма и беглецы от фашизма

Разочарование в системе постигло и многих европейских политиков, членов Коммунистического интернационала и левых в западных странах, по различным причинам приехавшим в СССР. Далеко не все из них были в том же статусе, что коротавшие свою старость в Советском Союзе рок-звезды коммунизма Клара Цеткин и Долорес Ибаррури. Значительную часть составляли менее известные общественные деятели, вынужденные внезапно покинуть Италию и Германию после прихода к власти фашистов, объявивших охоту на главных политических противников слева.

Массовый исход коммунистов из Германии в СССР начался в 1933 году — в самый разгар становления тоталитаризма в обеих странах. Многие из иностранцев были приняты в политические или образовательные структуры, продолжали идеологическую работу на зарубежную аудиторию и ждали своего часа, который для многих из них настал в момент установления социалистической диктатуры в Восточной Германии после 1945 года.

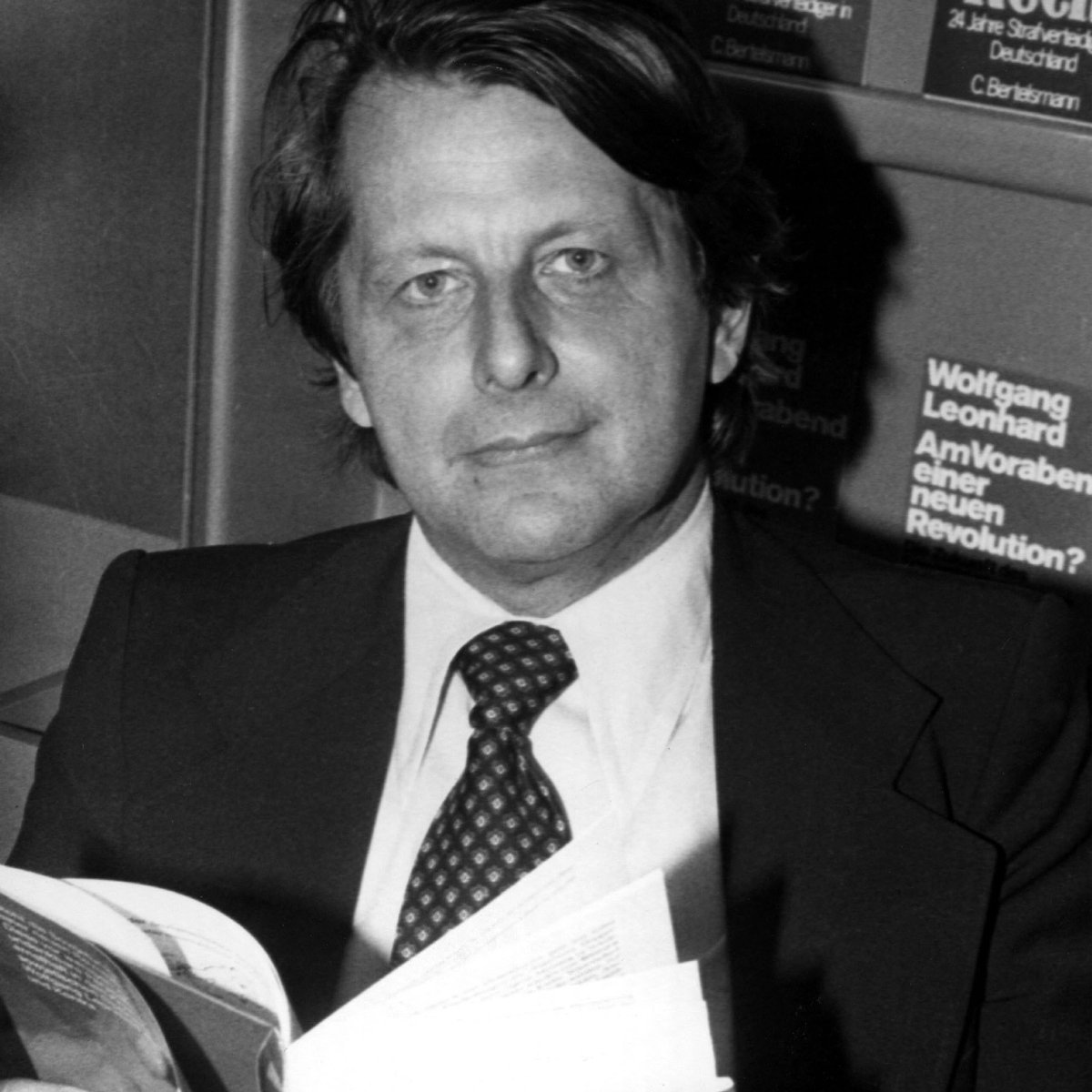

Похожая судьба ожидала Вольфганга Леонхардта, в будущем известного политика, писателя и советолога. Его мать была немецкой коммунисткой, уехавшей из страны после прихода Гитлера к власти. В 1935 году она и 14-летний Вольфганг переехали из Швеции в СССР, казавшийся тогда главным противником европейского фашизма и новым домом для изгнанных коммунистов. Казалось, что их жизнь начинает налаживаться: несмотря на тяжелое путешествие и бюрократические сложности, они смогли найти квартиру в Москве и обосноваться на первые полгода… Пока мать Вольфганга не арестовали как шпионку.

Вольфганг Леонгард, 1975 год. Фото: Interfoto / Alamy / Vida Press

Ее сын остался один и был отправлен в специальный интернат для немецкоговорящих детей. Не получив о судьбе сосланной в Воркуту матери ни одной вести, он вынужден был вести жизнь порядочного советского гражданина: учить русский язык, постигать основы марксизма и верить в благое дело Сталина. В интернате его окружали идейные сторонники СССР: одним из его учителей был будущий правитель ГДР Вальтер Ульбрихт. Его сокурсниками были дети известных немецких коммунистов, которые переехали в СССР и, как и мать Вольфганга, периодически бесследно пропадали в сталинских лагерях.

Интернат был расформирован в 1939 году на фоне пакта Молотова — Риббентропа и переориентации СССР на дружбу с нацистской Германией. Несмотря на сложности, Вольфганг смог поступить на подготовительные курсы, а потом и в языковой университет в Москве. После начала войны в 1941 году он был эвакуирован в Казахстан, затем в 1943 году был вызван для пропагандистской работы обратно в Москву.

В 1945 году он был отправлен в оккупированный Советским Союзом Восточный Берлин вместе с группой своего бывшего учителя Вальтера Ульбрихта. Там он занимал ключевые позиции в складывающемся аппарате управления будущей коммунистической Восточной Германии. В 1949 году Леонхардт бежал из ГДР в Югославию, затем в ФРГ, куда смогла перебраться и его мать после 12 лет лагерей в стране победившего социализма. Эта история, описанная в его мемуарах «Революция отвергает своих детей», может считаться универсальным примером судьбы иностранца в тогдашнем СССР — будь он хоть самым убежденным сторонником коммунизма.

Режим мог расправляться со своими обожателями и одновременно с этим спокойно принимать в свой стан немецких консерваторов, которые не питали к СССР абсолютно никакой любви, но, как и коммунисты, были вынуждены уехать туда после 1933 года.

Таким был, например, член Консервативной народной партии, профессор истории и славистики из Берлинского университета Отто Хётч. Его любовь к русской культуре и дружба с исследователями позволяли ему без проблем жить в СССР до конца Второй мировой, а также основать Немецкое общество изучения Восточной Европы и газету Osteuropa, существующую в Германии до сих пор.

В том, почему убежденных коммунистов арестовывали в СССР как врагов народа и шпионов, а бывшие оппоненты Гитлера с правоцентристского католического фланга не испытывали в стране никаких проблем, не было понятной для людей того времени логики. И те и другие просто хотели выжить, при этом одни оказывались нужны режиму, а другие уничтожались его растущей репрессивной машиной. Кто-то из них питал иллюзии, кто-то шел на сделки с совестью и перестраивался, но все оставались заложниками обстоятельств в тоталитарной стране.

Свидетели

Можно ли сказать, что среди иностранцев, посещавших СССР, были те, кто не предал себя? Тяжело судить о прошлом с высоты сегодняшних моральных категорий. Стоило ли ехать западным инженерам и сварщикам в страшные годы первой пятилетки на Урал? Можно ли осуждать Леона Фейхтвангера или Анри Барбюса, попавших в ловушку советской пропаганды и восхвалявших Сталина на Западе? Были ли правы принципиальный Теодор Драйзер и искренний Андре Жид, критически, но при этом с любовью писавшие о советском обществе?

Наверное, каждый может ответить на эти вопросы исходя из собственных убеждений. Но кажется, что напоследок стоит выделить еще одну категорию иностранцев в СССР: тех, кто несмотря ни на что собирал для мира объективные свидетельства.

Важно понимать, что в ту эпоху закрытой стране гораздо проще было утаивать неприятные факты о терроре или массовом голоде крестьян в годы коллективизации. Восхвалявшие СССР левые в Европе и США, как правило, просто не знали о том, что там происходит, руководствуясь лишь мифами об отсталой России прошлого и новой социально справедливой Стране Советов.

Тем не менее были те, кто по крупицам собирал эту информацию для Запада и развеивал сложившиеся стереотипы. Это были послы, сотрудники дипмиссий, журналисты, фотографы, нашедшие в себе силы и смелость запечатлеть скрытую от глаз мира картину.

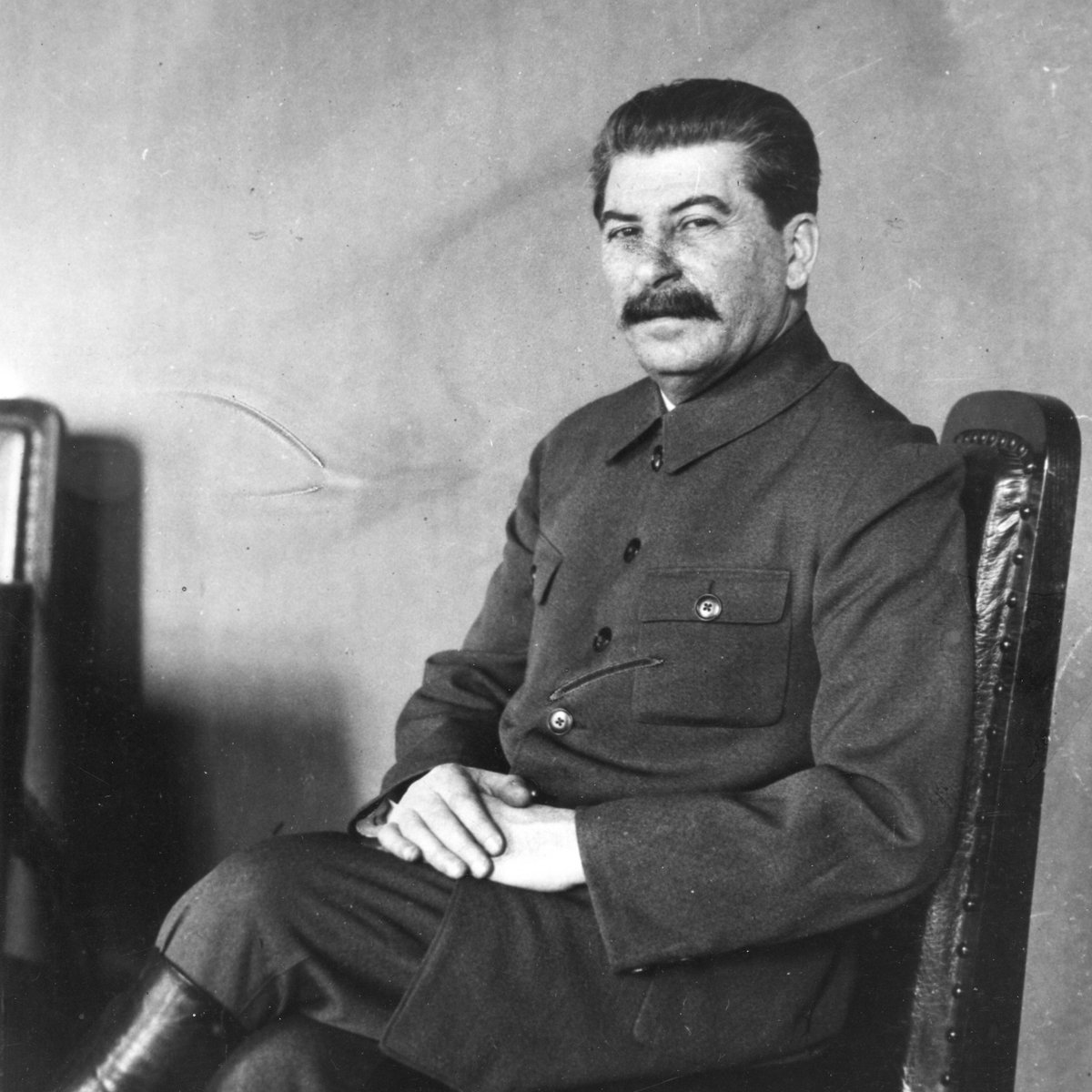

Иосиф Сталин, 1932 год. Фото: James Abbe / Akg Images / Scanpix / LETA

Например, циркулировавшие в 1932 году мифы о мертвом, больном или неспособном принимать решения Сталине во многом опровергли снимки американского фотографа Джеймса Эббе. Путем непростых бюрократических интриг он смог попасть в приемную вождя в Кремле, где прорвался через его тогдашнего секретаря Маленкова. Увидев Эббе, Сталин согласился лишь на встречу длиной в пять минут. Разочарованный фотограф воскликнул: «Как можно ожидать, что я за пять минут смогу сфотографировать человека, который решил за пять лет индустриализировать Россию!» Шутка пришлась Сталину по душе, он дал разрешение на десять минут, а на деле потратил все 25, согласившись по итогу на публикацию фото без предварительного просмотра и редактуры.

Несмотря на большой стресс фотографа и его страшные ожидания в процессе работы, фотографии Сталина, сидящего за рабочим столом, вышли в свет и дали важную для понимания его личности, образа и власти информацию.

То же самое можно сказать и про журналистов, желавших пролить свет на неприятные для имиджа СССР моменты. Несмотря на всю мягкую силу посредников и переводчиков в разговорах с западными деятелями, Сталин часто проговаривался, давал недоступную ранее информацию и вынужден был выбирать более сложные объяснения. В разгар Голодомора в 1933 году в интервью американскому полковнику Рэймонду Робинсу он прямо сказал, что «некоторая часть крестьян сейчас голодает». Однако вместо признания вины государства отец народов заявил, что голодают лишь иждивенчески настроенные крестьяне, которые поздно вступили в колхозы и ничего не заработали, а также крестьяне-единоличники и попросту враги народа. Государство пытается им помогать, за что «крестьяне-колхозники крепко нас ругают — нельзя помогать лодырям, пускай они погибнут», описывает историк Олег Хлевнюк в книге «Сталин. Жизнь одного вождя».

Цинизм Сталина на фоне страшных событий подтверждался стремлением советского государства скрыть от внешнего наблюдателя все следы массового голода в Украине, Казахстане и других регионах СССР в 1932–1933 годах. По стране вводилась система паспортов и перемещения по особому разрешению. Тем не менее

некоторым иностранцам всё же удавалось вывезти свидетельства о страшных событиях — например, это были отчеты и фотографии из Украины, сделанные итальянскими дипломатами.

Кроме них существовали свидетельства французских, польских, немецких, британских, американских, индийских, японских и многих других дипломатов, а также трудно добываемые и крайне рискованные журналистские материалы от Manchester Guardian, Daily Telegraph, Le Matin, Le Figaro, Neue Zürcher Zeitung, Gasette de Lausanne, La Stampa, Reichpost, Associated Press, New York Herald Tribune, Toronto Star и других газет. Все они не попали в ловушки пропаганды, не поверили потемкинским деревням и врущим из страха детям, при смерти говорящим о своем здоровом аппетите. Можно сказать, что они остались верны себе и передали самую важную информацию миру.

Голодные крестьяне на улице в Харькове во время Голодомора, 1933 год. Фото из выставки «Famine in the Soviet Ukraine, 1932–1933», Гарвардский университет. Источник: Alinerawer / Wikimedia

Возможно, только такие знания могли бы помочь людям устоять от соблазнов «новой и прекрасной» Советской России будущего. С их помощью молодой американец Джон Скотт, прославленные писатели Лион Фейхтвангер и Андре Жид, искренняя немецкая коммунистка Сюзанна Леонхардт и ее сын могли бы лучше понять, стоит ли им ехать в СССР.

Всех их не спасли от ошибок ни любовь к России, ни вера в коммунизм, ни личные связи. Их могло бы спасти лишь знание о том, как устроен режим и чего можно от него ожидать. Это знание пряталось самим государством от других, заменяясь ложью и пылью в глаза. Всё, что можно было сделать тогда и всё еще важно сделать сейчас, — узнавать и дальше распространять эти знания.

Видеть мир глазами простого человека. Беседа т. Сталина с английским писателем Г. Д. Уэллсом 23 июля 1934 года. Полный текст на «Википедии»

Дэвид-Фокс М. (2015) Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы. Москва: «Новое литературное обозрение».

Уэллс Г. Опыт автобиографии. Том 2 https://azbyka.ru/fiction/opyt-avtobiografii-tom-2/

Фейхтвангер Л. (1937) Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. Москва: «Художественная литература» https://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt

Хлевнюк О. (2015) Сталин. Жизнь одного вождя. Москва: РОССПЭН.

Conquest, R. (1986) The harvest of sorrow : Soviet collectivization and the terror-famine. London.

Dewitzvon et al. (2004) Shooting Stalin : die “wunderbaren Jahre” des Fotografen James Abbe (1883 — 1973). 1. Aufl. Göttingen.

Koestler et al. (2005) Ein Gott der keiner war : Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard Wright, Stephen Spender schildern ihren Weg zum Kommunismus und ihre Abkehr. Zürich.

Leonhard et al. (1990) Die Revolution entläßt ihre Kinder. 3. Aufl. Köln.

Scott, J. (2000) Behind the Urals : an American worker in Russia's city of steel. Reprint. Bloomington, Ind. (Soviet studies).

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».